昨年度のフランス不動産価市場は、契約物件数、価格、どちらも史上最高値を更新する程、過熱しました。2017年のフランス全土の契約物件数は100万件に迫る勢いとなり、2014年度と比べると何と41%も上昇したのです。INSEE(フランス国立統計経済研究所)と公証人議会が共同で出している指数によりますと、2017年第4四半期のフランス全土の中古物件価格は、前年同期比で+4.5%でした。

上昇率は地域により、かなりのばらつきがあります。パリ市内の中古アパルトマンは、昨年度8.6%上昇、そして1平米あたりの価格は9040ユーロになり、史上初9000ユーロの大台に乗りました。ボルドーのあるジランド地方はパリ市内以上の値上がりで、昨年度の中古アパルトマンの上昇率は12.1%でした。

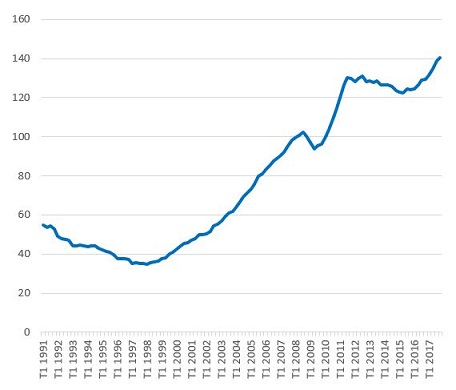

下記のグラフはパリ、イル・ド・フランス地方公証人議会が算出しているパリ市内中古アパルトマンの価格指数の1991年から2017年にかけての推移です。

表1 パリ市内の不動産価格指数(2010年第 1四半期=100)

(パリ、イル・ド・フランス地方公証人議会のデータを元に筆者が作成)

(パリ、イル・ド・フランス地方公証人議会のデータを元に筆者が作成)

相変わらずの超低金利に加え、経済環境の改善から、フランス人たちは昨年、「今が最後のチャンス」とばかり、不動産購入にどっと動いたようです。

ここまで高くなったパリ市内の物件は、一体どのような人が買っているのでしょうか?センチュリー21が今月初めに発表したレポートによりますと、購入者の47.4%が高い地位に就く管理職か独立自営業者だそうです。管理職ではない社員や労働者の割合はたった5.5%のみとのこと。センチュリー21経由で売買されている物件の平均は49.6平米で454,617ユーロ(約6000万円)です。価格高騰のため、ほとんどの人が購入物件の広さを妥協せざるを得ず、この1年で平均の広さは2平米小さくなりました。

ちなみに外国人による投資はごく一部で、昨年末に公証人議会により発表されたレポートによりますと、2006年から2016年にかけてフランス全土で交わされた契約における外国人割合は僅か6%に過ぎなかったそうです。イル・ド・フランス地方に限りますと、その割合は少々高まり、8.2%が外国人となりますが、それでもやはり少数派であることに変わりありません。フランスの不動産市場の参加者は圧倒的にフランス人が多いのです。

長引く超低金利時代

フランスの不動産価格の上昇の理由として第一に挙げられるのは、「今年こそ、いよいよ上がる」と言われ続けながら、いつまで経っても一向に上がらない住宅ローンの金利です。

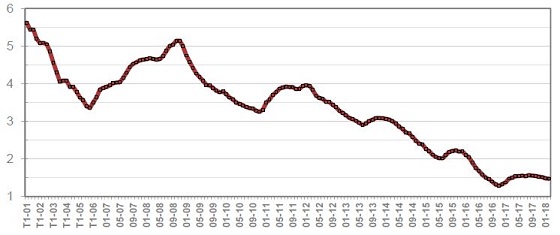

CREDIT LOGEMENT / CSAのレポートによりますと、2017年12月の住宅ローン平均期間は219か月(18年3か月)、ローン金利の平均は1.51%でした。2001年から2018年2月までの住宅ローンの平均金利は次のようになります。

表2 住宅ローン金利の推移(%)

(出典 : CREDIT LOGEMENT / CSA)

(出典 : CREDIT LOGEMENT / CSA)

ローン期間ごとの金利の推移は次のようになります。

表3 期間ごとの住宅ローン金利の推移(%)

(出典 : CREDIT LOGEMENT / CSA)

(出典 : CREDIT LOGEMENT / CSA)

2016年後半に比べると0.14~0.18ポイント上昇しているものの、まだまだ強烈な超低金のままです。「もはや2016年のレベルにまで下がることはないけれど、未だ本格的な上昇は始まっていない」という状況から、多くのフランス人がマイホーム購入に踏み切ったのは、ごく当然の流れと言えるでしょう。

不動産に関わる規制・税制

最近行われた不動産関連の規制や税制の主な改正点について確認してみましょう。

【パリ市内の家賃上限法の撤廃】

2015年8月よりパリで適用されていた「家賃を標準値より30%低い金額から、標準値より20%高い金額の範囲内に収める」という法律が、昨年11月末に撤廃されました。これを受けて、家賃上限法に嫌気が差しマーケットから撤退していた不動産投資家が、パリに戻り始めています。

【富裕税が廃止され、不動産富裕税の導入へ】

マクロン政権は富裕税(ISF)を不動産富裕税(IFI)へと変更しました。昨年までは、金融口座も含めた課税資産総額が130万ユーロ(約1億7300万円)以上の世帯が富裕税を課せられていたところ、本年度より課税対象が不動産に限定されることになります。このことにより、超富裕層が税金対策のために不動産売却に動き始めるのではないか、と言われていますが、まだ税制が変更されたばかりですので、インパクトは定かではありません。

【社会保障費負担の上昇】

不動産所得には所得税に加え、社会保障費負担も課せられます。その社会保障費負担率が、昨年度までは15.5%だったところ、本年度からは17.2%に上昇しました。つまり不動産投資の収益率は昨年よりも下がることになります。

これらの改正は、どれも多少なりとは不動産市場に影響を与えますが、全体の流れを変えるほどのインパクトはなさそうです。

会計検査院の付属機関からの提案

フランス会計検査院の付属機関であるCPO(CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES)は、経済・社会的状況を踏まえ税徴収の現状を検証し、改善策を提案することを目的としています。今年の1月にCPOより公表されたレポート内では、不動産関連の大きな税制改革案が2つ、提示されていました。1つ目は不動産売却益に関するもの、2つ目は家具付き賃貸物件からの所得に関するものです。

フランスでは主たる居住用物件以外の不動産売却益に対して、所得税と社会保障費負担の両方が課せられます。不動産の売却益に対する課税においては、保有年数による控除措置が設けられています。物件の所有期間が長ければ長い程、売却益から控除できる金額が徐々に増えるようになっており、所得税部分は22年以上保有すれば売却益の全額が免税となり、社会保障費部分においては丸30年が経過すると完全な非課税となります。CPOは今回のレポートで、この所有期間により徐々に増える控除を廃止することを提案しています。

もう一つの提案はどのようなものでしょうか?今現在、フランスでは家具付き賃貸物件から発生した所得に対する課税方法が非常に優遇されています。その優遇を廃止し、家具付き物件も、家具なし物件の賃貸と同様の課税方法にするべきだ、というのが2つ目の提案なのです。

どちらも不動産投資にとっては大きな逆風になる措置です。もしCPOの提言通りに税制が改正されたら、賃貸物件を持つ投資家にとっては番狂わせの増税になる可能性があります。また、不動産投資を思い留まる人も沢山出てきそうですね。もちろんこの提案を政府が実行するかどうかは全くの未定ですが、何しろCPOはフランスのエリートが集まる会計検査院の付属機関ですので、彼らの口からこのような提言が出された、ということには留意しておくべきでしょう。

2018年度も不動産価格は上昇しそうですが、昨年度の熱狂が持続すると考える人はほとんどいません。今年に入ってから、住宅ローンの依頼件数は急激に落ちていますし、ボルドーでは先月、遂に月間で0.7%の値下がりが確認されました。

「パリは需要があるから不動産価格が下がらない」と言う人がいますが、上記、表1のグラフをよくご覧ください。1991年にパリで不動産を購入した人にとっては、その直後に不動産価格が下がり始め、購入時の価格まで値が戻るのに11年も待たなければならなかったのです。

不動産価格は金利の動向と直結しています。欧州中央銀行ドラギ総裁は利上げに対して慎重な態度を崩していませんので、本年度はまだ低金利が不動産市場を支えられることでしょう。しかし来年以降は、いよいよ住宅ローン金利が本格的に上がることが予想されます。その上昇ペースが想定以上に早い場合、不動産市場のトレンドが変わるかもしれません。金利の動向を注意深く見守っていく必要がありそうです。